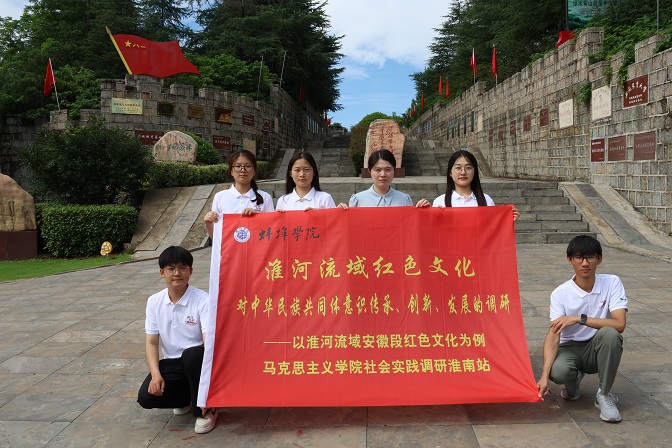

为深入学习传承红色文化,铸牢中华民族共同体意识,蚌埠学院师生社会实践调研小组一行7人,在马克思主义学院张娇阳老师带领下,于2025年6月28日赴淮南市开展为期一天的红色文化调研活动。团队基于淮河流域安徽段地域特征,聚焦淮南红色文化地标,以“实地探访+中国故事+青年思考”的立体视角,探寻淮河流域红色文化基因。

一、探访革命故地:在历史遗迹中触摸精神印记

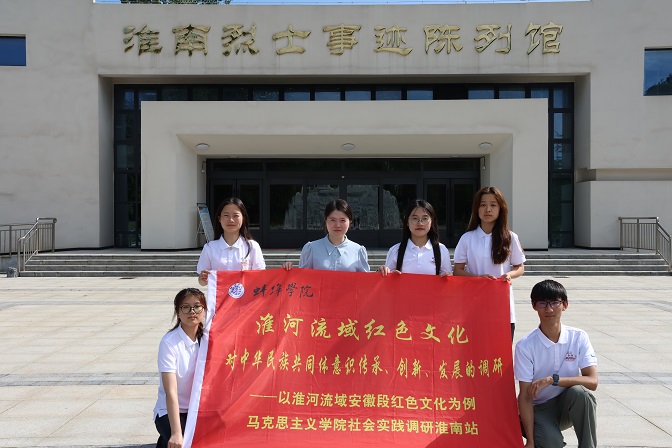

社会实践小组成员首先参观了淮南新四军纪念林。在园内的新四军陈列馆,成员们瞻仰学习了新四军在淮南地区的战斗历程和英雄事迹。馆内陈列的兵器、文献、图片等展陈,将大家拉回到那个硝烟弥漫的年代。新四军战士们身着破旧军装,脚踏草鞋,在枪林弹雨中冲锋陷阵,用血肉之躯筑起民族的防线。在淮南烈士事迹纪念馆,成员们瞻仰了淮南地区各个历史时期烈士们的英勇事迹和奉献精神。烈士们面对敌人的弹雨枪林,毫不退缩,前赴后继。他们用生命践行誓言,将个人生死置之度外,只为心中那份对国家、对人民的深沉大爱。这种无私无畏的精神,穿越时空,直击心灵,让人肃然起敬。

之后,社会实践小组成员前往侵华日军淮南罪证遗址大通万人坑教育馆。泛黄的工牌、破损的矿工靴、日军监工的皮鞭……馆内1300余件实物展品无声控诉着1938年至1945年间,侵华日军在淮南掠夺煤炭资源、残害矿工的暴行。展馆内凝固的苦难岁月,以震撼视觉与沉重叙事,揭露侵略者暴行,加深了组员们对和平的珍视、对民族苦难的铭记的思考和认识。

二、解读文物故事:从老物件里认知共同体根基

当天下午,社会实践小组深入淮南市博物馆。在战国“鄂君启金节”文物前,根据文字解读,团队成员了解到这件记载淮河航运贸易的青铜器,曾见证先秦时期流域内多民族交融的经济脉络;汉代画像石展区中,“乐舞百戏”等图案,直观展现了楚越文化的辉煌成就。文物串联起城市古今,从历史演进中展现淮河流域文化交融,映照出中华民族多元一体的发展轨迹。随后,组员们来到廖家湾革命纪念馆,领略廖家湾村的革命历史底蕴。在参观中,小组成员实地感受到:历史证明,只有中国共产党才能够团结带领全国各族人民取得革命成功,实现中华民族浴火重生,重现文明荣光。

三、青春赋能传承:用新视角活化红色资源

返程途中,社会实践小组回溯行程,深刻感受到淮南之行不仅是淮河流域红色文化的实地调研,更是一场铸魂之旅。从新四军精神的永放光芒,到大通万人坑的苦难警示,再到廖家湾革命纪念馆的家风传承,以及淮南市博物馆的文化溯源,深刻印证了红色文化是联结民族情感的精神纽带。

此次实践,以淮南红色地标为载体,使我校学生在红色文化追寻实践中深入读懂中华民族奋斗史。未来,马克思主义学院将继续以红色为笔、实践为墨,不断书写青春赋能文化传承、铸牢中华民族共同体意识的时代篇章,让红色精神在新时代绽放更亮光芒,凝聚起青年学生共筑中国梦的磅礴力量。(撰稿:张娇阳;编审:吕效华)